|

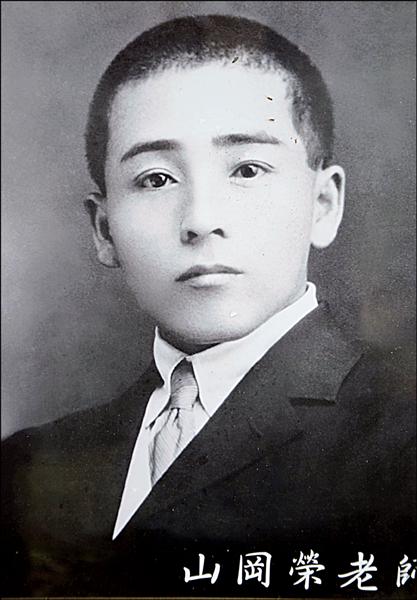

■山岡 栄先生

昭和5年(1930)、台湾にある東勢農林専修学校(現在の新社高校の前身)で起きたことである。

5月9日、授業中に突然大雨が降りだしたため、学校は臨時処置として授業を打ち切り生徒たちを下校させた。ところが、帰路生徒数名と保護者が川を渡ろうとした時に、急に水かさが増し、彼らは川の中州で進退きわまることになってしまった。急報に接した教員・山岡栄は直ちに駆け出した。現場にたどり着いた彼は川に飛び込み、生徒を助けようとした。しかし、その姿はあっという間に激流に呑み込まれてしまう。

遺体は後で下流で発見された。山岡先生は愛媛県中山の出身で台湾に来てわずか四か月、惜しくも生徒のために殉職した。29歳の若さであり、日本には妻と二人の子供があったという。

地域の人たちは川辺に「殉職山岡先生の碑」を建て、毎年命日に追悼式を行い、そのことは教科書にも載った。終戦後は国が変わったため、記念儀式は排除され、教科書からもその記述が消えた。碑も山岡夫人が植樹したいぶきも、年月の経過とともに雑草の中に埋もれてしまった。

しかし、平成18年からは再び地元住民の手によって慰霊祭が行われるようになり、今日に至っている。

日本でも昭和10年、青年団の手により山岡先生の故郷・中山町の盛景寺(じょうけいじ)山門に殉職記念碑が建てられた。

先生の事績は、現在でも中山中学校の生徒たちに受け継がれている。数年前には「紙芝居山岡栄先生物語」が生徒の手で製作され、それは台湾を訪れた教育関係者の手で新社高校に届けられたという。訪台団は校長以下、関係者や生徒から熱烈な歓迎を受け、その際、新社高校の教員が慰霊碑を見いだし、慰霊祭を復活させたという話を知った。

戦後、現地でも忘れられていた史実を発掘・再評価してもらったことで、山岡先生は日台友好の架け橋となったのである。子供を想う教師の気持ちは、国境や政治を超えて偉大なものだと改めて痛感する。

中山町に建てられた殉職記念碑は80年間の風雪により劣化が進み、文字の判別も難しくなったことから、昨年末地元史談会の手により新設された。私もその除幕式に行き、紙芝居を見せていただいた。心に留めておきたい愛媛の歴史のひとつである。

(H29・11・10)

【記念碑へのアクセス】JR中山駅下車南へ徒歩5分 中山中学校体育館前

|